La Memoria è un monumento vivo in perenne mutamento, che si muove con le generazioni. Ma essa va coltivata e se qualcuno non pianta subito un seme, tocca a chi arriva dopo farlo. E continuare a coltivarlo.

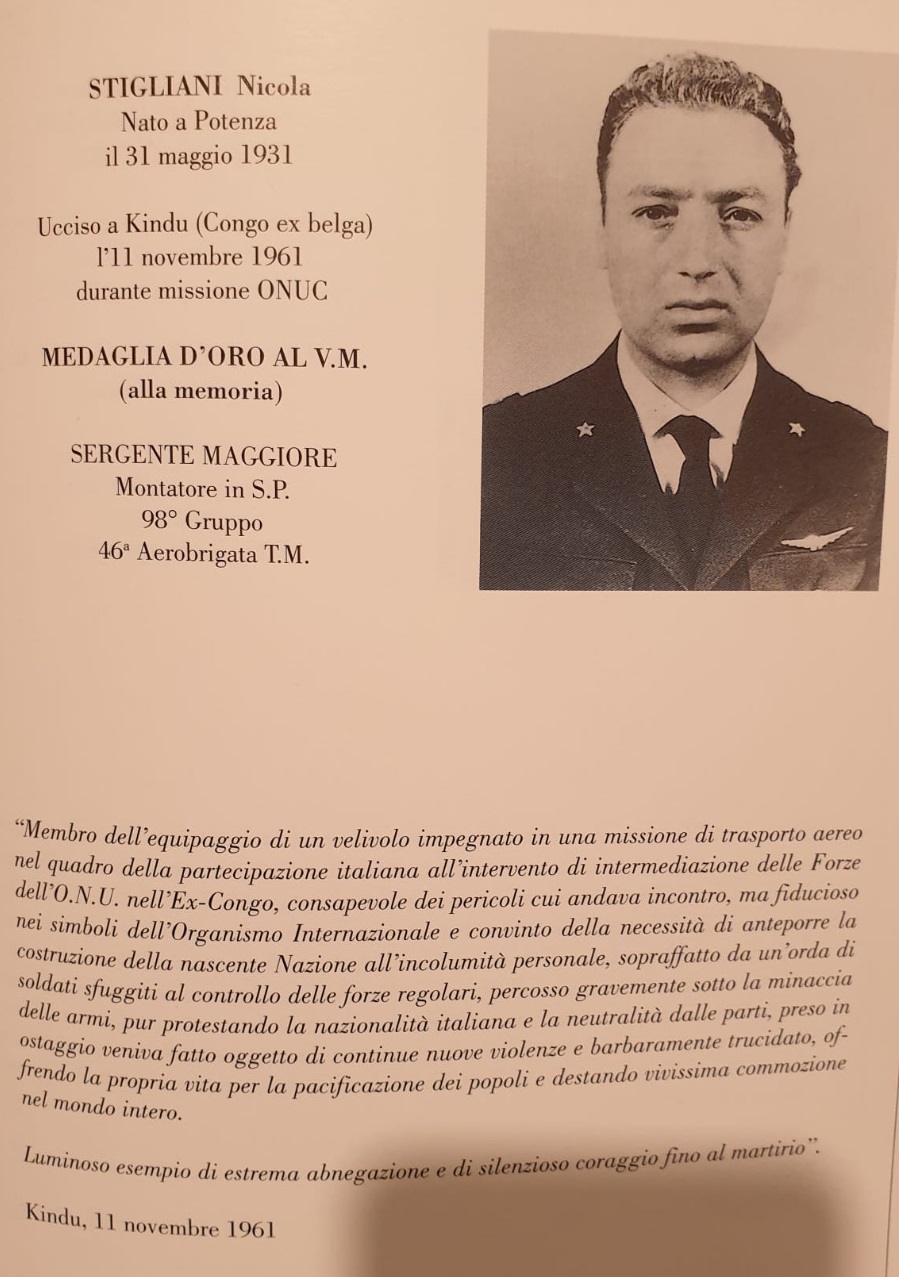

Quello di domani, 11 novembre 2021, non è un giorno come un altro. Esattamente 60 anni fa, in Congo, si consumò una delle tragedie più sanguinose della storia del nostro Paese, perché nel territorio dell'attuale Repubblica democratica del Congo, 13 aviatori italiani trovarono la morte. I nostri militari si trovavano lì nell'ambito di una missione delle Nazioni Unite. Tra di loro c’era anche un lucano, Nicola Stigliani che aveva 30 anni, era di Potenza ed era Sergente Maggiore montatore. Pochi anni fa i resti mortali di Nicola Stigliani, sono stati trasferiti nel Sacrario che, a Pisa, ricorda i 13 caduti italiani di quella tragica missione e ai quali, nel 1994, fu assegnata la medaglia d'oro al valor militare alla memoria.

Questa storia, che nella giornata di oggi si amplifica ulteriormente con la forza dell’anniversario, ci è tornata alla mente meno di un anno fa. Era il mese di febbraio, infatti, quando in Congo trovarono la morte due italiani, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabinieri Vittorio Iacovacci, assieme all’autista del convoglio Mustapha Milambo. Quando, pochi giorni dopo, le salme sono arrivate a Fiumicino, ad attenderle non c’erano soltanto i familiari e i rappresentanti istituzionali. C’era anche, in un perimetro non molto distante, la Stele di Kindu, l’opera di Pio Manzù realizzata a perenne memoria dell’ eccidio avvenuto dell’11 novembre 1961.

In quell’occasione ci eravamo ripromessi di ritornare a parlare dell’eccidio di Kindu nel giorno del 60esimo anniversario. E grazie a Giuseppe Molinari, sempre attento ad azioni di Memoria, abbiamo conosciuto la nipote, figlia del fratello maggiore dell’aviatore trucidato, che porta il suo stesso nome, Nicoletta Stigliani. ‘’Il solo pensiero di poter ricordare i caduti di Kindu per me e per la mia famiglia è veramente un segno di immensa gratitudine per questi martiri che hanno dato la vita per tutti noi’’ ci ha detto.

‘’Era forse scritto che mio fratello dovesse morire nel Congo , dove era stato altre volte in missione nelle vesti di sergente maggiore montatore – dichiarò il fratello Rocco al giornalista Pino Gentile sulla Nuova Basilicata nel 2005- In quel fatidico giorno, in vista della partenza per Kindu dei 13 aviatori provenienti da Pisa , venne improvvisamente meno un suo collega , infortunatosi scendendo dall'aereo . Ciò impose la partenza del nostro Nicola , che quasi presagendo la strage , si recò a Potenza una settimana prima della partenza per il Congo per salutare la propria famiglia’’

‘’Le bare di biondo Okomè, il legno del Congo color grano maturo, sono ora chiuse nei tumuli di marmo nero strappato alle viscere del Querceta. Nella penombra del tempio votivo si intravedono appena- scolpiti sui sarcofaghi, i nomi dei 13 martiri di Kindu. Due di essi, però, nascondono tumuli vuoti: del tenente medico Francesco Remotti, sepolto a Roma; del sergente maggiore Nicola Stigliani che riposa nel cimitero della natia Potenza’’ (Sergio Bindi)

Nel corso degli anni l’eccidio e, in particolare la figura di Nicola Stigliani in stretto riferimento alla cronaca lucana, sono stati ricordati attraverso studi, ricerche, pubblicazioni. Come quella di Elena Mollica, autrice del libro ‘’Una missione senza ritorno’’, che, nella prefazione di Marco Boato, nel 2006 parlamentare e 17enne all’epoca della strage, aveva denunciato l’oblio che, fino a quel momento, rischiava di far scomparire completamente la Memoria. E infatti solo nel febbraio 2006 fu definitivamente approvata dal Senato una legge per garantire il risarcimento dei familiari superstiti delle vittime dell’eccidio di Kindu. Il secondo firmatario di quella legge fu proprio il lucano Giuseppe Molinari.

LA STORIA- La mattina di sabato 11 novembre 1961 i due aerei decollarono dalla capitale Leopoldville per portare rifornimento alla piccola guarnigione malese dell’ONU.Gli aerei italiani si dovevano fermare a Kindu solo per il tempo di scaricare e, per gli equipaggi, di mangiare qualcosa. I due C-119 comparirono nel cielo della cittadina poco dopo le 14:00, e dopo aver fatto alcuni giri sopra l’abitato atterrarono all’aeroporto controllato dai malesi. Da vari giorni in città vi era un’agitazione maggiore del solito: fra i duemila soldati congolesi di Kindu si era sparsa la voce che fosse imminente un lancio di paracadutisti mercenari al soldo del regime di Ciombe, e da tempo le truppe di Gizenga che operavano nel nord del Katanga, 500 chilometri più a sud di Kindu, erano sottoposte a bombardamenti dagli aerei katanghesi. La vista dei due aerei italiani, scambiati per velivoli katanghesi carichi di paracadutisti, scatenò la reazione incontrollata dei soldati di stanza a Kindu: diverse centinaia di congolesi si recarono in camion all’aeroporto dove in quel momento i tredici uomini degli equipaggi italiani, comandati dal maggiore Parmeggiani, si trovavano alla mensa dell’ONU, una villetta distante un chilometro dalla pista, insieme a una decina di ufficiali del presidio malese. Intorno alle 16:15 i congolesi fecero irruzione nell’edificio, dove italiani e malesi, quasi tutti disarmati, si erano barricati: circa 80 soldati congolesi sopraffecero rapidamente gli occupanti della palazzina e li malmenarono duramente, accanendosi in particolare contro gli italiani scambiati per mercenari belgi al soldo dei katanghesi; il tenente medico Francesco Paolo Remotti tentò di fuggire lanciandosi da una finestra aperta, ma fu rapidamente raggiunto dai congolesi e subito ucciso. Intorno alle 16:30 arrivarono altri 300 miliziani congolesi guidati dal comandante del presidio di Kindu, un certo colonnello Pakassa: il comandante malese, maggiore Maud, tentò inutilmente di convincerlo che gli aviatori erano italiani dell’ONU e alle 16:50 i dodici italiani, costretti a trasportare con loro il corpo di Remotti, furono caricati a forza sui camion e portati in città, per poi essere rinchiusi nella piccola prigione locale. Mentre il maggiore Maud e il suo vice discutevano se fosse meglio trattare il rilascio pacifico degli italiani o tentare un’azione di forza per liberarli, quella notte giunsero all’aeroporto di Kindu da Leopoldville il generale Lundula e alcuni funzionari della ONUC: il gruppo cercò di contattare il comando del presidio per avviare un canale di trattative, ma il tentativo fallì e il generale ebbe l’impressione che gli ufficiali congolesi avessero ormai perso del tutto il controllo sui loro uomini. Quella notte, soldati congolesi fecero irruzione nella cella dove erano detenuti i dodici aviatori italiani e li uccisero tutti a colpi di mitra; abbandonati i corpi sul posto, questi furono spostati poche ore dopo dal custode del carcere che, temendone lo scempio, li trasportò con un camion nella foresta fuori città e li seppellì in una fossa comune. Per giorni non si seppe nulla della sorte degli aviatori, e lo stesso comando delle truppe ONU temporeggiò per evitare di scatenare una rappresaglia contro gli italiani senza sapere che questi erano già stati uccisi. Solo alcune settimane dopo l’eccidio il custode del carcere si mise in contatto con i fratelli Arcidiacono, due italiani residenti da tempo a Kindu: questi riuscirono a ricostruire le circostanze dell’eccidio e a contattare le autorità ONU per predisporre il recupero delle salme. Nel febbraio del 1962 quindi un convoglio della Croce Rossa austriaca, scortato da un contingente di caschi blu etiopi e accompagnato da due ufficiali della 46ª Aerobrigata (il tenente colonnello Picone e il maggiore Poggi), rinvenne la fossa comune dove erano stati seppelliti gli italiani nel cimitero di Tokolote, un piccolo villaggio sulle rive del Lualaba ai margini della foresta: i corpi, protetti da una grossa crosta di argilla, erano ancora in buono stato di conservazione e furono facilmente identificati. Trasportati all’aeroporto di Kindu, furono imbarcati su un C-119 italiano e inviati a Leopoldville, da dove rientrarono in Italia a bordo di un C-130 statunitense.Nel 1994 fu riconosciuta alla loro memoria la Medaglia d’Oro al Valore Militare; solo nel 2007 i parenti delle vittime ottennero una legge sul risarcimento. Un monumento ai caduti di Kindu si trova all’ingresso dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, a Fiumicino; un altro è stato eretto a Pisa. (www.visitfiumicino.com)

Mariapaola Vergallito

lasiritide.it